日本大学学生卡(Japanese University Student ID Card)全解析

一、引言

在日本,高等教育体系完善,大学校园生活丰富多彩。每位大学生在入学时都会领取一张 学生卡(Student ID Card / 学生証),它不仅是官方身份认证的工具,更是日常校园生活的多功能凭证。无论是东京大学、早稻田大学、庆应义塾大学,还是地方性大学,学生卡在学术、生活、社交及安全管理中都发挥着不可替代的作用。

本文将对日本大学学生卡进行全面解析,包括核心功能、申请流程、使用场景及其价值,帮助学生深入了解和高效使用这一重要校园工具。

二、学生卡的核心功能

官方身份认证

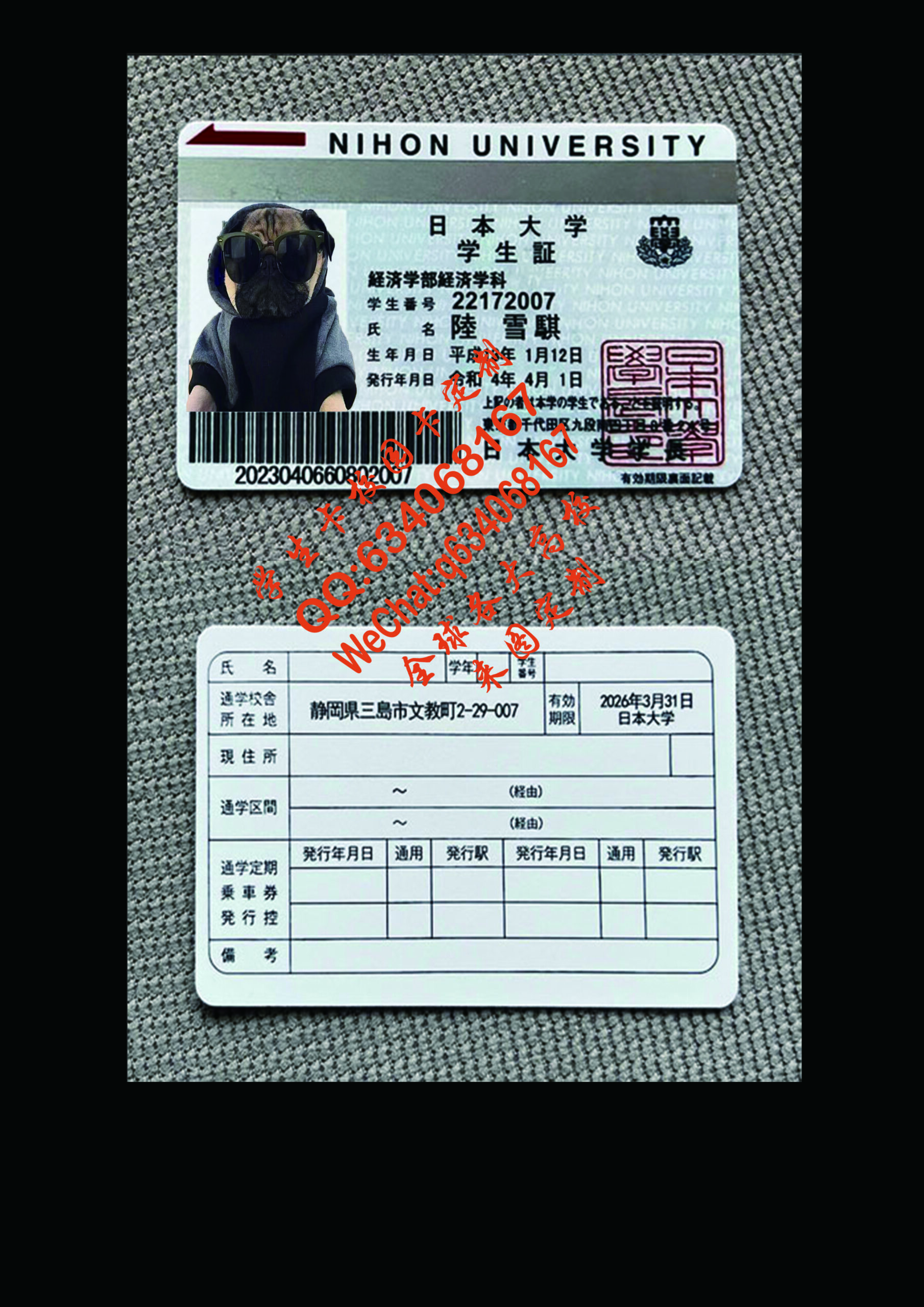

学生卡正面印有学生姓名、照片、学号(Student ID Number)、学院及有效期。

在校内考试、课堂签到、图书馆借书、学术讲座及校外活动中,学生卡都是官方身份凭证。

学生卡证明持卡人是日本大学正式注册的学生,是学术和身份的象征。

图书馆与学术资源访问

学生可刷卡借阅图书、预约自习室、多媒体教室及实验室。

部分科研实验室或计算机实验室需刷卡验证身份,保证资源安全。

学生卡可登录学校电子资源、在线数据库及学术平台,提升学术研究效率。

校园门禁管理

学生卡可用于进入宿舍楼、教学楼、实验室及其他受限区域。

门禁系统与学生卡绑定,仅允许授权人员进入,提高校园安全性。

校园支付功能

学生卡可绑定校园电子钱包或 Meal Card,实现食堂、咖啡厅、便利店及自动售货机刷卡消费。

打印、复印、教材租借及其他校园服务可通过学生卡结算,方便快捷。

学生活动门票或课程资料购买也可使用学生卡支付。

交通与通学便利

在部分大学,学生卡可用作校内巴士或穿梭车刷卡乘车凭证。

学生卡可申请日本公共交通学生折扣票,如地铁、巴士及通勤列车,提高日常通学便利性。

可记录通勤历史,方便学生管理出行计划。

社团与校园活动参与

学生卡是参加大学社团、运动会、文化节及讲座活动的入场凭证。

校园卡可用于电子签到或门票验证,提升活动管理效率。

健康与安全

学生卡在校园健康中心或医务室就诊时可作为身份验证工具。

校园夜间巡逻、校车登记及紧急情况响应时,学生卡可用于确认学生身份。

校外优惠与便利

日本大学学生卡可在部分商店、餐饮、交通及文化场所享受学生折扣。

包括电影院、博物馆、交通票价及餐饮优惠,提高学生生活便利性。

三、学生卡的申请与领取流程

资料提交

新生在注册期间需提交个人信息及符合标准的证件照片(正面清晰、背景整洁、免冠)。

学校系统录入信息后开始制作学生卡。

卡片制作

学生卡通常采用磁条、芯片或条码技术,支持门禁、借书及支付功能。

每张卡绑定唯一学号,保证身份唯一性。

领取学生卡

新生在迎新周(Orientation Week)可到 Student Card Office 或指定地点领取学生卡。

学校会通过邮件、公告或手册告知领取时间和流程。

挂失与补办

遗失学生卡需立即挂失,防止他人冒用。

补办需缴纳费用,原卡作废,确保安全。

四、学生卡的日常使用场景

学术学习

借阅图书馆书籍、预约自习室、多媒体教室及实验室。

使用计算机实验室或科研设施时刷卡验证身份。

考试入场身份核验,确保学术公平与安全。

校园生活

宿舍楼及教学楼刷卡进出。

校园食堂、咖啡馆及便利店刷卡消费。

打印、复印作业或购买教材时刷卡结算。

社交与活动

参加社团、文化节、讲座及运动会时,学生卡是入场凭证。

校外实习、国际交流及研学活动中,学生卡可作为官方身份验证工具。

安全与健康

校园夜间巡逻、校车登记或紧急情况下刷卡确认身份。

健康中心或医务室就诊提供身份验证。

五、学生卡的价值

便利性

学生卡将身份认证、门禁、支付、学习资源访问及活动参与功能整合于一张卡片,大幅提升日常生活效率。

安全性

学生卡绑定唯一学号,遗失可挂失冻结,保障财产与信息安全。

门禁系统有效保护宿舍、实验室及校园公共区域安全。

身份象征与归属感

学生卡是日本大学身份象征,标志学生正式成为校园社区成员。

持卡学生可参与更多学术、文化及体育活动,增强校园归属感。

六、学生卡对国际学生的意义

日本大学吸引大量国际学生,学生卡对他们尤其重要:

身份验证:在校内及校外活动中,学生卡是官方身份凭证。

生活便利:刷卡即可完成餐饮、打印、借书等事务,无需携带现金或护照。

文化融入:便于国际学生参与社团、文化节及语言交流,快速融入校园生活。

安全保障:一卡通行帮助国际学生在陌生环境中获得安全感。

七、总结

总体而言,日本大学学生卡(Japanese University Student ID Card) 是学生日常生活中不可或缺的核心工具。它贯穿学习、生活、社交、健康及安全管理,大幅提升便利性与安全性。

对于每位学生而言,领取学生卡意味着正式融入大学社区,享受高效、便捷、安全的校园生活体验。学生卡不仅是一张塑料卡,更是学术身份、校园归属感和文化参与的象征,伴随学生在日本大学的成长与学术旅程。